Как выбрать монитор для моделирования, графики и комфортной работы

Разбираемся, как устроены дисплеи

Серго Попов

01.02.2022

Время чтения: 15 мин

Архитекторы кучу времени проводят, сидя перед монитором — и качество дисплея влияет не только на удовольствие от процесса, но и на результат работы. Особенно в том, что касается работы с цветом и графикой. Так что к выбору экрана своей рабочей машины точно стоит отнестись с вниманием.

Но для разных специалистов даже внутри одного архитектурного бюро могут требоваться дисплеи с разными характеристиками — в этой статье разбираемся с основными параметрами.

Монитор компьютера или экран ноутбука — это многослой сэндвич, упакованный в корпус и прикрытый защитным стеклом или пластиком. Самая главная часть экрана — матрица: она формирует изображение и больше всего влияет на характеристики дисплея.

Матрица состоит из мельчайших элементов — пикселей (точек). Пиксели и формируют изображение на экране, так что чем больше пикселей, тем выше разрешение экрана или, другими словами, тем чётче картинка.

Другие важные параметры экрана:

→ Разрешение и диагональ.

→ Яркость и контрастность.

→ Глубина цвета.

→ Частота и время отклика.

→ Покрытие экрана.

→ Технология матрицы.

→ Цветовой охват.

В конце текста подводим итоги и выбираем конкретные модели.

Влияют на чёткость и степень детализации изображения.

Экран монитора — это прямоугольник, и его размер логично было бы задать шириной и высотой в сантиметрах. Однако исторически сложилось так, что размеры монитора измеряют его диагональю и в дюймах. Но в технических характеристиках дополнительно указывают также ширину, высоту в сантиметрах и соотношение сторон монитора.

Диагональ экрана ноутбука, как правило, лежит в диапазоне от 13 до 18 дюймов, моноблоков и мониторов — от 24 до 32 дюймов. Наиболее популярное соотношение сторон — 16:9, такие мониторы считаются широкоэкранными. Существуют также и ультраширокие модели с показателями 21:9, 32:10 и 32:9 — здесь каждый выбирает удобные экраны под свои задачи.

Принцип «чем больше монитор, тем лучше» работает далеко не всегда. С одной стороны, на большой экран помещается больше окон и деталей, а с другой, для комфортной работы расстояние между экраном и вашими глазами должно составлять примерно 1,5 диагонали1. Поэтому размер экрана лучше выбирать исходя из своего роста, размера рабочего места и удобной посадки.

Более существенную роль играет разрешение экрана — размер изображения на экране в пикселях. Тут всё проще: чем больше пикселей, тем выше качество картинки. Это как с мозаикой: чем меньше размер её отдельных фрагментов, тем более реалистично выглядит изображение.

Дисплей с высоким разрешением требует хорошей видеокарты, так как именно видеокарта выводит изображение на экран. Особенно это касается ноутбуков: если видеокарта окажется слабой и не сможет поддерживать вывод тяжёлой картинки на экран, дисплей просто не будет ничего показывать или будет, но с задержкой и артефактами.

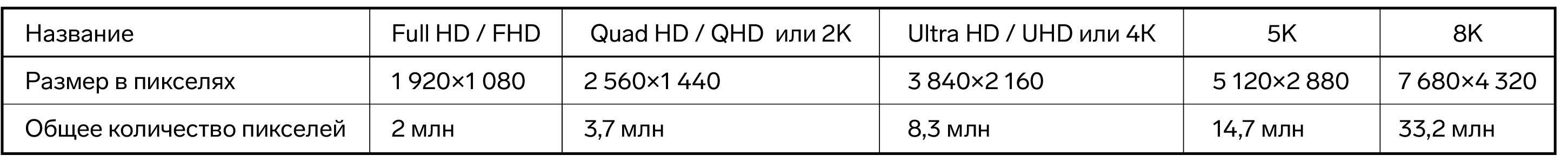

Большинство мониторов выпускают с разрешениями 1920×1080 — 16:9, 2560×1440 — 16:9 и 3840×2160 — 16:9. Причём у таких показателей даже есть свои отдельные названия.

Показатели разрешения и размера диагонали экрана связаны между собой комплексным параметром — плотность пикселей, или ppi: чем выше значение ppi, тем лучше.

Экраны с маленькими габаритами более требовательны к значениям ppi, так как небольшие элементы могут занимать всего 1–2 пикселя и при низком ppi могут оказаться неразличимыми.

Для ноутбуков стандартным значением считается 130–140 ppi, а отличным — больше 180 ppi. Для мониторов стандартное значение — 110–120 ppi, отличное — больше 140 ppi.

Отвечает за общее восприятие картинки и за комфорт работы при разном освещении.

Яркость показывает, насколько интенсивно светится экран монитора. Она измеряется в нитах или канделах на квадратный метр (1 нт = 1 кд/м²). Яркость бывает двух типов:

→ Постоянная — основной параметр: означает максимальную яркость экрана.

→ Пиковая — дополнительный параметр: показывает, насколько ярко будет светиться участок экрана в определённых условиях. Например, при воспроизведении HDR-контента.

Для стационарного монитора или моноблока стандартным считается показатель постоянной яркости в 300–350 кд/м². Для ноутбуков этот параметр выше, так как лэптоп может находиться и внутри помещения и на улице: на улице в яркий день 300 кд/м² будет маловато, поэтому лучше смотреть на варианты с показателем 400–500 кд/м² и выше.

Контрастность экранов — это соотношение яркости белого и чёрного цветов, которые отображает монитор. Например, для дисплея с максимальной яркостью в 200,5 кд/м², а минимальной в 0,5 кд/м², контрастность считается как (200,5 − 0,5) / 0.5 = 400:1.

Контрастность мониторов бывает:

→ Статическая — отображает отношение яркости самой тёмной и самой светлой точек на экране. Оптимальное значение — 2000:1 и выше.

→ Динамическая — это маркетинговый ход, означающий уровень чёрного при полностью выключенном экране к уровню белого при максимальной подсветке. На этот параметр можно не обращать внимания.

Отвечает за корректность передачи цвета и за количество доступных для отображения цветов.

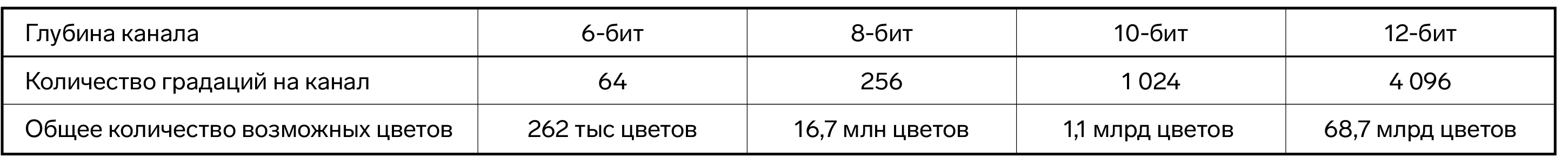

Качество цветопередачи определяется общим количеством цветов, которое может воспроизвести матрица дисплея, и измеряется в битах на канал. Каждый пиксель матрицы состоит из трёх субпикселей, или каналов: красного, синего и зелёного. И у каждого субпикселя есть градации свечения, или биты — чем больше градаций, то есть чем больше битов на канал, тем больше цветов воспроизводит дисплей.

На сегодняшний день наиболее распространены 8-битные и 10-битные матрицы мониторов.

→ 8-битные — необходимый минимум для работы с графикой (например, для веба) и для просмотра видео. Однако для профессиональной работы с полиграфией, графического или интерьерного дизайна они не подходят — слишком маленькая глубина цвета.

→ 10-битные — воспроизводят в 64 раза больше цветов, чем 8-битные. Такие матрицы уже дают максимально качественную картинку с плавными цветовыми переходами. Идеальны для работы с графикой.

Существуют также матрицы с поддержкой 12, 16, 24, 32, 36 и 48 бит — они применяются уже в медицине, астрономии и кинематографе для обработки изображений и видео, где важен каждый пиксель.

В 2000-е, когда видеокарты научились выводить «честный» 8- и 10-битный цвет, а матрицы его ещё не поддерживали, появилась технология FRC — она позволяла увеличить битовую глубину экрана. FRC (Frame Rate Control) — технология управления частотой кадров, то есть частотой мигания субпикселей матрицы. Субпиксели быстро мигают, из-за этого их яркость приглушается и можно смешивать цвета в разных пропорциях и получать дополнительные оттенки.

В характеристиках монитора применение этой технологии обозначается как: 6 bit+FRC или 6 bit+2 bit FRC, для 8 бит также. Технология FRC спорная: с одной стороны, матрицы с FRC дешевле, с другой, регулярное мерцание экрана может быть дискомфортно для глаз, а для натренированного глаза профессионала может быть слишком заметным и раздражающим.

Отвечает за плавность движений на экране. Не самый важный параметр для архитектора или дизайнера, но влияет на стоимость монитора.

Частота обновления экрана, или герцовка, показывает, сколько кадров в секунду способен отображать экран. Например, частота самых доступных и распространённых моделей — 60 Гц, то есть за одну секунду они успевают сменить кадр 60 раз.

Этот параметр влияет на плавность картинки — чем больше частота обновления, тем более гладким и естественным выглядит движение на экране. Это важно для игр и фильмов, а вот на работу архитектора не особенно влияет. Зато неплохо влияет на стоимость монитора: чем выше герцовка, тем дороже.

Также нужно понимать, что вывод изображения обеспечивает не только частота обновления экрана, но и видеокарта — если она слабая, то большая герцовка не обеспечит большей плавности движений.

Другой бесполезный для архитектора, но дорогостоящий параметр — время отклика, то есть время, за которое монитор переключается с одного цвета на другой. Типичное время отклика дисплея составляет менее десяти миллисекунд (10 мс), а иногда — всего одну миллисекунду.

Эта характеристика важна скорее для продвинутых геймеров, а на работу архитекторов и дизайнеров не влияет.

Отвечает за то, как сильно будет бликовать экран — а значит за комфорт работы даже при ярком освещении.

Покрытие — это самый верхний слой дисплея. Оно бывает двух типов:

→ Глянцевое — лучше пропускает свет и цвет. Поэтому глянцевые дисплеи ярче, с более насыщенной, интенсивной и контрастной цветопередачей — особенно глубоким получается чёрный цвет. Однако на солнце они отсвечивают — и при работе на свежем воздухе или у окна блики могут мешать.

→ Матовое — гасит блики за счёт шершавой текстуры, поэтому в помещениях с ярким освещением за такими мониторами работать комфортнее. Недостаток матовых дисплеев — блёклость: цвета на них выглядят чуть более тусклыми.

Оба типа покрытия должны обладать антибликовым слоем: на глянцевой поверхности оно уменьшает общее количество и силу бликов, а на матовой уменьшает размер световых пятен.

Вывод: для работы с цветом больше подходят глянцевые экраны с хорошим антибликовым покрытием. Но нужно быть внимательным: иногда такие экраны имеют искусственно завышенную контрастность и насыщенность. Матовых вариантов на рынке больше и среди них также можно найти хорошие варианты с коррекцией тусклости.

Влияет на многие другие параметры монитора: глубину цвета, яркость, контрастность, углы обзора.

Технология матрицы — главный параметр любого экрана. Существуют два основных вида матриц:

→ На жидких кристаллах (ЖК / LCD).

→ На органических светодиодах (OLED).

Матрица на основе жидких кристаллов работает по принципу окрашивания белого света: основная подсветка матрицы проходит через слой субпиксилей разного цвета и окрашивается в соответствии с ними. Степень свечения пикселей регулируется слоем с жидкими кристаллами, который может блокировать часть света.

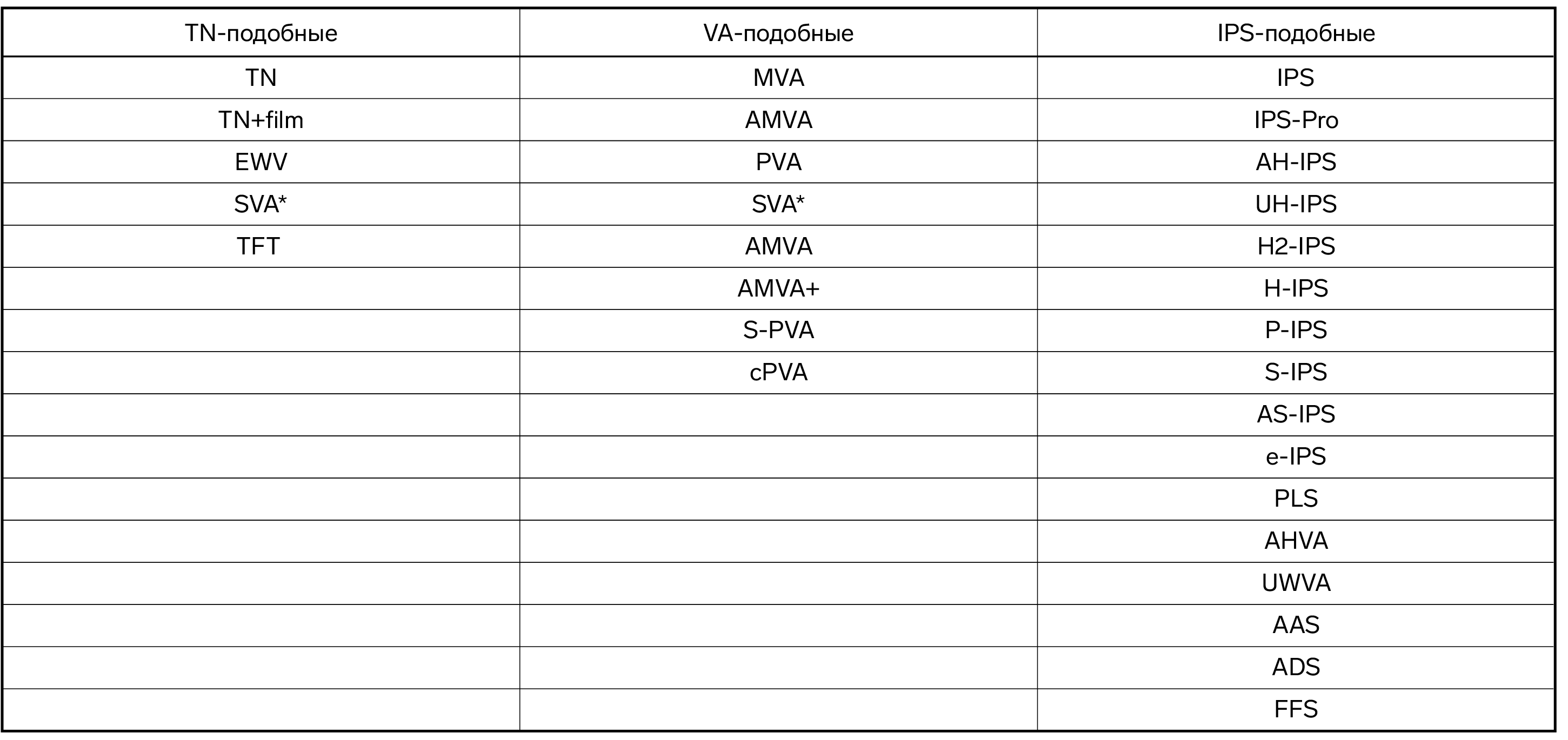

Существуют три основные типа ЖК-матриц:

→ TN-подобные матрицы — одна из первых массовых технологий матриц. Сегодня считается уже устаревшей, но все ещё массово применяется в недорогих экранах.

Единственный плюс таких матриц — самый быстрый отклик (1 мс), что делает их наиболее востребованными в игровых ноутбуках. В остальном они, к сожалению, сильно хуже других вариантов: небольшой угол обзора по вертикали2, что для ноутбуков особенно критично, да и в целом достаточно плохая цветопередача (около 6 бит на канал, а 8 бит на канал достигается за счёт технологии FRC).

→ VA-подобные матрицы — они способны выдавать более качественное изображение. В отличие от TN у VA-матриц меньшая скорость отклика (3–5 мс), но зато отличные углы обзора по вертикали и неплохие по горизонтали. Для ноутбуков критичны именно вертикальные углы обзора, вряд ли вы часто будете смотреть на экран сбоку.

Также у VA-матрицы хорошая цветопередача: честная глубина цвета 8 бит на канал (либо 8+2 бита FRC), а главное достоинство — глубокий чёрный цвет и, следовательно, высокая контрастность. Они подходят для работы с цветом, но всё же не на профессиональном уровне.

→ IPS-подобные матрицы — матрицы с самой хорошей цветопередачей. Они выдают настоящую глубину цвета 10 бит на канал и поэтому лучше всего подходят для профессиональной работы с цветом. Но у такой технологии есть недостаток: IPS-матрицы плохо блокируют фоновую подсветку, из-за чего чёрный цвет может иметь слегка фиолетовый оттенок. Особенно это заметно на больших экранах, но в мониторах и ноутбуках этот эффект менее выражен.

Жидкокристаллические матрицы существуют на рынке достаточно долго, и разные производители стали разрабатывать собственные технологии матриц, чтобы выделить свой продукт среди конкурентов — в итоге получились немного улучшенные варианты уже существующих технологий. Отсюда огромное количество похожих названий с разными технологиями под капотом.

Особенно остро стоит проблема с IPS-матрицами. IPS — это не только название технологии, но и торговая марка, которая принадлежит компании LG, то есть только LG может выпускать матрицы и продукты с маркировкой IPS. Остальные производители используют похожие названия, технологии или указывают тип матрицы как IPS-like, IPS-level или «матрица уровня IPS». Иногда это честные заявления, иногда под этими названиями скрываются VA-матрицы. Чтобы разобраться и быть уверенным в покупке, приходится смотреть на остальные характеристики.

Другой пример — маркировка «SVA-матрица». Так может обозначаться обычная TN-матрица, а название может расшифровываться как Standard View Angle (стандартный угол обзора) и не иметь ничего общего с настоящей SVA-матрицей (Super Vertical Alignment), которая относится к VA-подобным матрицам.

OLED матрицы кардинально отличаются от LCD: каждый субпиксель OLED-матрицы — это отдельный светодиод, который светится или отключается независимо от остальных. За счёт этого можно полностью избавиться от подсветки и обеспечить идеальную глубину чёрного цвета на экране.

Кроме того, OLED-матрицы обеспечивают высокие значения яркости и контрастности, отличные углы обзора, а также низкое энергопотребление и высокую скорость отклика — выше, чем у TN-матриц.

Несмотря на впечатляющие характеристики у OLED-экранов есть ряд серьёзных недостатков:

→ Цена — такие матрицы более дорогие и сложные в производстве, чем ЖК.

→ Выгорание — из-за органического материала светодиодов OLED-матрице свойственно выгорание матрицы, то есть разрушение или изменение пикселей с последующим нарушением цветопередачи.

→ Необходимость калибровки — недорогие матрицы могут желтить, зеленить, синить или краснить и под углами, и при прямом взгляде. Это происходит из-за недостаточно тщательной калибровки цвета при изготовлении, так как настраивать приходится каждый отдельный светодиод.

Все технологии матрицы дисплея должны суммироваться в отличный цветовой охват, то есть способность экрана воспроизводить определённый диапазон цветов. Однако так бывает не всегда. Иногда отличная матрица IPS 10 bit поддерживает всего 60% цветового пространства sRGB. Обычно это касается только недорогих и среднебюджетных моделей ноутбуков, моноблоков и мониторов.

Почему так бывает? Процесс производства матриц не лишён брака, из-за которого страдает общая подсветка, слой с жидкими кристаллами или какой-то другой слой. Некоторые матрицы можно оживить при помощи калибровки, некоторые нет. Идеальные компоненты устанавливаются в дорогие модели, откалиброванные — в средние по цене, а варианты похуже программно урезаются и ставятся в недорогие модели.

Бывает, что некоторые производители хитрят и не указывают небольшой цветовой охват напрямую, а используют в описаниях не самые распространённые цветовые пространства — например, NTSC. Если видите такое, то от покупки стоит отказаться.

Как понять, какой цветовой охват монитора подойдёт именно вам? Как обычно, всё зависит от типа работы:

→ Классические архитектурные задачи: создание чертежей и моделей, где нет особой работы с цветом, а печатать что-либо нужно редко или в ч/б исполнении — в таком случае хватит 100% sRGB.

→ Дизайн интерьера, веб-дизайн и визуализация требуют более точной работы с графикой, рендерингом и постобработкой, а вот цветная печать нужна не часто и с минимальной предпечатной подготовкой — для всего, где есть работа с цветом, пространства sRGB уже не хватает и нужен вариант пошире. Неплохим решением будет 100% DCI-P3. Это пространство на 30% шире, чем sRGB и позволяет неплохо работать с цветом.

→ Для работы с полиграфией, регулярной предпечатной подготовкой, вёрсткой и обработкой изображений нужно ещё более широкое цветовое пространство, например, 100% Adobe RGB (на 50% больше чем sRGB) — его параметры лучше справляются с типографским пространством CMYK.

Стоит отметить, что модели дисплеев sRGB самые распространённые. DCI-P3 встречают реже и, как правило, стоят дороже. А варианты с Adobe RGB — самые редкие и дорогие и очень редко встречаются в ноутбуках.

Какой вывод можно сделать из всех технических особенностей? И как выбрать подходящий монитор? Самое главное — определиться со спецификой своей работы. Мы выделили 3 разных сценария с разной потребностью в качестве цветопередачи.

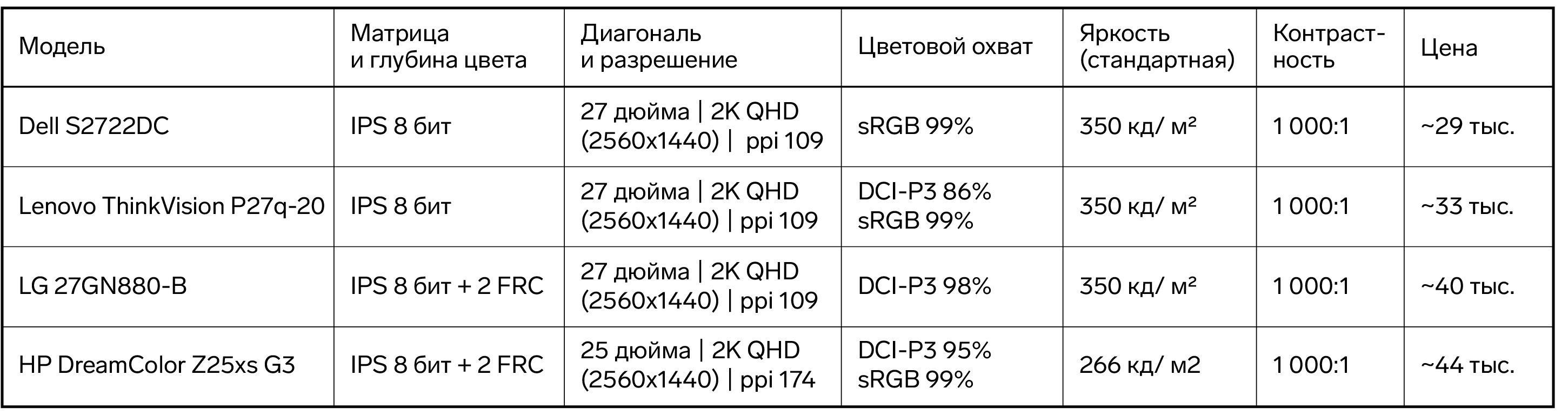

Если классная цветопередача стоит в вашей работе на первом месте, то нужно искать IPS-мониторы с хорошим разрешением 2K и выше и с приблизительно 100% охватом цветовых пространств Adobe RGB и DCI-P3. Остальные параметры подбирать можно уже исходя из цены.

Хороший монитор для таких задач можно найти и в диапазоне 90–150 тыс. р., а можно и дороже. Отличаться эти две группы будут количеством дополнительных или улучшенных характеристик.

Если делаете акцент на многофункциональности, разнообразии программ и задач, то смотрите на варианты с большой диагональю. Можно присмотреться к ультрашироким моделям с соотношением сторон 21:9 — чуть шире стандартного, или 32:9 — как два монитора в одном. Можно рассмотреть также варианты с меньшей яркостью, контрастностью и меньшим цветовым охватом.

По цене уложитесь в 50–90 тыс. р.

Общая работа за компьютером не предъявляет к мониторам каких-то особенных требований, но чтобы работать было комфортно, обращайте внимание на яркость и контрастность. Даже если вы не работаете с цветом, неплохо бы иметь запас по цветовому охвату.

Монитор со средними характеристиками обойдётся в 20–50 тыс. р.

Мониторы дешевле 20 тысяч окажутся скорее всего средними и устаревшими офисными решениями. Вы получите маленький цветовой охват (меньше 100% sRGB), ужасные углы обзора, низкую контрастность и яркость. В случае с монитором чрезмерные попытки сэкономить делают только хуже: выбирая слишком дешёвые решения, вы экономите на собственной работоспособности, потому что каждый день будете смотреть на унылую и блёклую картинку :-(